-

반응형

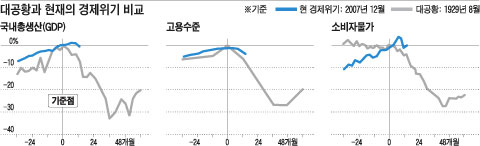

실업률 등 경제지표들 상대적으로 안정된 편 불황으로 갈 가능성 희박

현재의 경제위기는 1930년대 '대공황(the Great Depression)'과 어떻게 다를까. 지금의 '경기 침체(recession)'가 '불황(depression)'으로 갈 가능성은 몇 퍼센트일까.

월스트리트저널(WSJ)이 31일 의견을 구한 이코노미스트들에 따르면 결론부터 얘기해서 "지금 상황은 1930년대와는 다르며 현재의 '경기 침체'가 '불황'으로 바뀔 가능성도 크지 않다."

하버드대의 로버트 배로(Barro) 교수는 먼저 '불황'의 정의를 '1인당 경제 생산이나 소비가 10% 이상 줄어들 때'로 정의했다. 그는 (이 기준으로 볼 때) 지금 상황이 불황으로 갈 가능성은 20%라고 봤다. 신용평가사 무디스의 수석 이코노미스트 존 론스키(Lonski) 역시 이 가능성을 20%로 봤다.

불황의 기준을 10% 이상의 실업률이 수년씩 지속할 때로 정의했을 때도 아직은 대공황 시절과는 거리가 있다. 지난 2월 실업률은 8.1%로 1980년대 경제위기 때의 심각한 실업률보다는 양호하다. 당시엔 10%가 넘는 실업률이 10개월씩 이어졌다. 대공황 때는 실업률이 25%에 달했다. 안나 슈워츠(Schwartz·94) 전미경제조사국(NBER) 이코노미스트는 "많은 사람이 (대공황에 대해) 두려움을 갖고는 있지만 아직 그것을 얘기할 단계는 아니다"라고 말했다.

또 지금은 1930년대와 비교해 최악의 시나리오를 막는 대책이 많다. 대표적으로 연방준비제도이사회(FRB)의 공격적인 대출과 초기 대규모 경기부양책이 꼽혔다. 반면 1930년대에 시행한 ▲금리 인상 ▲무역 장벽을 높인 스무트 홀리 관세법 ▲앤드루 멜런(Mellon) 당시 재무장관의 경제 처방 등은 오히려 경기 침체에 가속 페달을 달아줬다고 분석했다. 피터 번스타인(Bernstein·90) 투자 컨설턴트는 "대공황 때는 정책 오류의 연속이었다"고 말했다.

직업군 종사자들의 수가 변한 것도 이유로 제시된다. 1930년대에는 미국인의 20%가 농업에 종사했지만 지금은 2% 이하다. 또 제조업에 종사하는 인구가 많던 1930년대와 비교해, 지금은 75% 이상이 서비스 직종에 근무한다. "이런 분포는 (생계 유지에) 안정적"이라고 WSJ는 분석했다.

728x90'마음대로 쓰기' 카테고리의 다른 글

어려운 이웃에 전하는 '사랑의 명품(名品)기술' (0) 2009.04.10 학생 85%가 자신이 원하는 학교에 배정 (0) 2009.04.09 국내 라면은 쌩쌩… 미국 수프는 울상, 비결은? (0) 2009.04.08 직장에서 팀웍을 유지하는 방법 (0) 2009.04.07 100번이나 불합격 통지를 받은 당신에게 (0) 2009.04.07 댓글